- rmi-info

- 0 Comments

- 272 Views

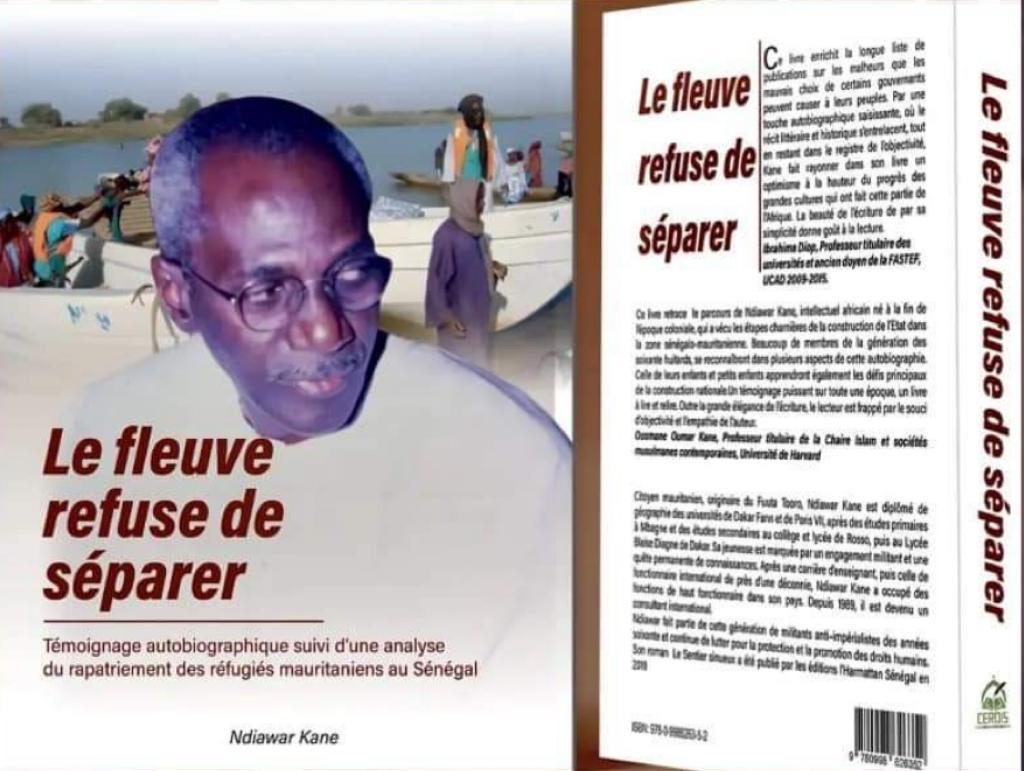

Le Fleuve refuse de séparer de Ndiawar Kane, paru cette année aux éditions CERDIS, est plus qu’un livre, c’est une offrande mémorielle contre l’oubli et le déni. Il s’agit d’un fascinant témoignage pour l’histoire. Car selon les historiens, pour se fixer, tout récit historique a un « besoin impératif » de la mémoire.

D’emblée, le livre nous replonge dans un patrimoine culturel et immatériel. Sans tomber dans un passéisme idéalisé, il brosse le tableau d’une vie traditionnelle peule des années 1930 et 1940. Celle des « futankobé » pris dans les réalités de la colonisation française. C’est surtout l’histoire d’une trajectoire personnelle, familiale, politique, professionnelle marquée de succès et de tragédies.

Fleuve d’enfance, fleuve d’errance.

L’auteur informe sur la première traversée, accueilli, sur les berges de Mbagne en 1948, par un père agent administratif et chef de cercle des Yirlabé-Hébiyabé. On y lit la nostalgie des rues de Mbagne, capitale du canton, son fleuve mythique, ses populations, très généreuses quand il faut, et trop fières, à en surprendre un hôte indélicat. Une adolescence à l’école coloniale y occupe une place de premier rang.

Il raconte la vie d’un père, ex sous-lieutenant de l’armée française, « cité à Verdun » ayant participé à deux guerres, au nom de la France. Un père qui a également servi comme administrateur, tour à tour à Tidjikjdja, Boutilimit, Podor, Kéadi et Saint-Louis, entre autres.

Puis il nous emporte dans ses pérégrinations sur le fleuve Sénégal avec son père, des proches et des amis, lorsque la traversée était encore un effort fastidieux. Mais sans jamais être une barrière qui séparait les populations des deux rives. Depuis plusieurs siècles, écrit-il, « les populations n’ont jamais cessé de le franchir, y compris plusieurs fois dans la journée, pour des besoins divers. Il a fallu attendre 1989 pour voir des restrictions sévères s’appliquer à ces franchissements, par les autorités mauritaniennes ». P.177

C’est connu, la jeunesse est une étape convulsive et les tensions y sont fréquentes. Ndiawar Kane n’y échappe pas. Il fait face aux premiers tiraillements idéologiques post-colonialistes et au syndicalisme universitaire, sous l’influence marxiste. Il décrit les premiers affrontements inter-ethniques des années 1966 au lycée national comme leader gréviste avec son camarade, l’imperturbable Diabira Maroufa. Alors, son engagement perpétuel est couronné de sanctions disciplinaires, d’exclusions et de renvois durant le cursus scolaire et universitaire.

Mais somme toute, Ndiawar Kane n’a jamais été ni ce jeune que l’on intimidait, ni encore moins ce leader syndical que l’on disait apeuré par la torture et les répétitions des embastillements, notamment en 1972 à Atar puis à F’Deirick, avec trois autres militants .

Si certains ont une grande idée de leur trajectoire, qu’ils tracent comme une ligne droite, postes après postes, en fins sculpteurs de carrières, souvent sur les cendres des grands principes, Ndiawar, avait d’abord un idéal et une ferme idée de lui-même. Celle d’un conducteur d’hommes vers un idéal de justice et d’équité, fussent-ils avec de redoutables adversaires idéologiques. Son passé de fin syndicaliste le prouve à satiété.

Cet idéal, il le poursuit infatigablement, après une courte expérience de professeur des lycées, puis en tant que consultant international au service de la lutte contre la pauvreté et les effets de la sécheresse, à Bamako, au bord du Djoliba, autre fleuve.

L’ appel du pays

C’est de là qu’il sera rappelé par les nouvelles autorités en décembre 1985. Promu d’abord comme conseiller au cabinet du chef d’État, Maouiya O. Sid’Ahmed, avant d’être nommé quatre ans après, par décret présidentiel, directeur général de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS), par celui-là même qui déversera trois ans plus tard son courroux inoxydable sur les peuls.

Taya, écrit l’auteur, provoquera l’expulsion de 120 000 négro-mauritaniens au Sénégal, dont Ndiawar Kane, et 15 000 au Mali. Déportations à la suite desquelles 280 agglomérations, le long du fleuve Sénégal et du Karakoro seront entièrement vidées et repeuplées par des allochtones (page 135).

Que l’on imagine un instant le fils de l’émir d’Adrar, du Tagant, du Brakna ou de Trarza déporté en Algérie ou au Maroc, à la suite d’une curieuse suspicion. Inconcevable. Même si des martiens venaient à conquérir la Mauritanie.

Mais comme l’écrit Abdel Weddoud Cheikh, auteur de la préface : « on ne peut qu’admirer le sens de la mesure et la sérénité avec lequel cet homme, qui a sacrifié études et carrière au service de la construction d’un pays à peine sorti des limbes, évoque le cortège inouï de brutalités et d’injustices commises à l’endroit de ces communautés dont il a été lui-même victime et témoin en 1989. » (P.ix) Anthropologue de renommée, Abdel Weddoud Cheikh mesure pertinemment la valeur et la portée d’un témoignage, pour les chercheurs en sciences humaines. Car faire de l’anthropologie revient à s’instituer en témoin, comme on peut le lire chez Balandier.

Le retour des réfugiés : « jour de paradis »

Alors qui d’autre que Ndiawar Kane pouvait écrire un livre sur la tragédie des exilés mauritaniens? Victime certes. Mais il se livre en victime digne et pudique. S’il est aujourd’hui témoin d’un genre particulier, parce qu’il se place en observateur qui fait le bilan, il n’en demeure pas moins qu’il fut une victime à part entière. Bien évidemment, il ne fut pas devin pour prévoir que Taya autoriserait sa déportation le 03 mai 1989.

Comme de milliers de ses semblables, anciens fonctionnaires de l’État, l’auteur décrit l’accélération de sa déportation par la cupidité des proches collègues, pressés d’occuper des hautes fonctions. C’est ainsi que se déroule la triste scène : « dès la première heure de travail, en ce jour de Ramadan, je reçus le coup de téléphone du Secrétaire général du ministre du travail et de la fonction publique, me demandant de me rendre au cabinet du ministre. Après avoir réglé les urgences, je rendis au bureau du ministre, M Mohamed Ould Haïmer. Ce dernier était avec l’un de ses conseillers. Ils me saluèrent de façon très froide. Et, sans attendre, le ministre me posa des questions sur une prétendue absence du personnel de la CNSS des bureaux. Je fus très surpris par cette question. Mais, ayant compris l’allusion, je lui rétorquais que s’il y avait des absences éventuelles, ce serait sûrement des chefs de familles allant sécuriser les leurs » (page 93).

C’est justement en regardant les postures qu’il s’est hissé face à l’Histoire, pour prouver à sa propre conscience que nul ne pouvait l’ arracher à son fleuve mythique.

Le traumatisme ne lui a pas subtilisé sa rigueur. Tout en essayant de comprendre et d’interpréter les mobiles des expulsions, une mobilisation fut organisée afin d’organiser le retour. Il relate ainsi un long processus d’organisation du retour dans les années 90, avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Il rapporte dans son livre les luttes idéologiques internes des exilés mauritaniens et leur extrapolation. Il réserve également une place prépondérante aux interminables attentes de retour organisé, les rapatriements volontaires et des déceptions infinies.

Jusqu’à l’arrivée du regretté Sidi Ould Cheikh Abdallahi sous le règne duquel participera au retour organisé à la suite du célèbre discours du 29 juin 2007. Puis arriva, comme le dira un des rapatriés « le jour du paradis », le 29 janvier 2008, la date qui marqua le retour d’un premier contingent de 103 réfugiés via Rosso. L’auteur était déjà revenu en 1996 pour mener la lutte de l’intérieur.

Clôturée en mars 2012, l’Accord tripartite entre la Mauritanie, le Sénégal et le HCR a permis à seulement 24 536 personnes de retourner au pays dans conditions minimales. Cependant, l’auteur relève plusieurs insuffisances, notamment le problème d’accès aux papiers d’état civil, les réparations, la réinsertion mais plus important encore, la justice. L’élan de la justice transitionnelle a été écourté par le putsch contre Sidi Ould Cheikh Abdallahi par certains hauts officiers qui se sentaient menacés de poursuites.

Ce témoignage nous réitère le caractère ténébreux de la tragédie humaine qu’aucune rationalité n’arrive à cerner : que Ndiawar Kane, fils d’un chef de la province des Yirlabé-Hébiyabé, un canton appelé le ventre du Fuuta Tooro, puisse voir sa « Mauritanité » niée, démis de hautes fonctions verbalement par un ministre, tout comme lui, nommé par un décret présidentiel. Lui, dont le frère aîné fut commandant de cercle d’Atar. Lui, le Mbagnois, si fier. Lui, l’acteur des premiers mouvements politique du pays.

Les concepteurs de « l’opération denégrification de la Mauritanie », dont il a payé les frais comme des milliers d’autres, ont oublié que pour abattre un arbre, il faut nécessairement arracher les racines. Les racines de Ndiawar sont attachées aux cimes célestes au ciel. En voici l’ultime manifestation, le rattachement divin même : « après le décollage, le regard interrogateur d’Awa provoqua mon Allah est Grand automatique et déclencha ma profonde réflexion sur notre devenir » (P. 95). Ce témoignage est en définitive l’offrande de sa vie.

Sileye Ba